- Lecture Notes / Vorlesungsskripten "Neurobiologie" mit PowerPoint-Folien: http://www.s146213906.online.de und O-Text: http://www.joerg-peter-ewert.de/11.html

- Toad video/ Kröten-Video: http://www.joerg-peter-ewert.de/13.html

- [Topics: prey features, neuronal feature detection, learning, artifitial neuronal net, neural engineering]

- Experiments with the artificial neuronal net ODANN: http://www.joerg-peter-ewert.de/12.html

- Kurse, Seminare und Praktika in Neurobiologie http://www.joerg-peter-ewert.de/9.html

http://www.amazon.com/Our-Brain-Work-Dialog-led-Textbook-ebook/dp/B01DYC1KM2/

_____________________________________________________________________

J.-P. Ewert:

Einführung in die Neurobiologie

Neurophysiologie, Sinnesphysiologie, Muskelphysiologie,Verhaltensphysiologie

Die Grafiken – von J.-P. Ewert entwickelt und konzipiert – dürfen verwendet werden mit der Quellenangabe http://www.joerg-peter-ewert.de . Grundlage: Ewert: „Einführung in die Neurobiologie“, Vorlesung (Stand: 2006), Fachbereich Naturwissenschaften, Universität Kassel. Eine Aufzeichnung des Textes befindet sich oben unter: O-Text 1-12.

Basis-Lehrbücher

Bolhuis J.J., Giraldeau L.-A. (Eds.): The Behavior of Animals: Mechanisms, Function, and Evolution, Blackwell Malden

Carew T.J.: Behavioral Neurobiology, Sinauer Ass. Inc. Sunderland

Delcomyn F.: Foundations of Neurobiology, W.H. Freeman and Comp. New York

Dudel J., Menzel R., Schmidt R.F. (Eds.): Neurowissenschaft, Springer Berlin

Ewert J.-P.: Neurobiologie des Verhaltens, Huber Bern

Ewert J.-P.: Neuroethology, Springer Berlin

Kandel E.R., Schwartz J.H. (Eds.): Principles of Neuroscience, Edward Arnold London

Zupanc G.K.H.: Behavioral Neurobiology, Oxford Univ.Press Oxford

Wissenschaftlicher Film

Ewert J.-P. & IWF: Bildverarbeitung im Sehsystem der Erdkröte: Verhalten, Hirnfunktion, Künstliches Neuronales Netz. C 1805, DVD, VHS, Inst. f. d. Wiss. Film, IWF Wissen und Medien gGmbH Göttingen.

____________________________________________________________

Themen

Block1: ZNS und Neurone Nervensysteme; Neurone, Organelle; Gliazellen; Entwicklung ZNS, PNS; Neuron/Glia-Interaktionen, Blut/Hirn-Schranke; Aufklärung von Neuronen-Schaltungen

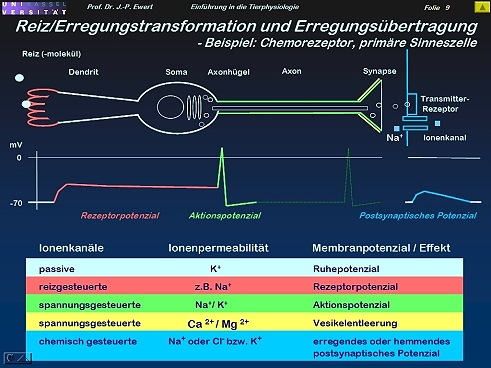

Block2: Bioelektrizität Historisches; Ruhepotential (Henderson, Nernst, Goldmann); Fließgleichgewichte; Carrier-Systeme; Membranzustände; Ionenkanäle; Aktionspotential

Block3: Erregungsleitung Myelogenese ZNS, PNS; Dekrement; Kreisströmchen; Saltatorische Ausbreitung;Frequenz/Amplituden-Modulation, Regeneration; Querschnittslähmung, Therapie-Aussichten

Block4: Synaptische Übertragungen Schnelle/Langsame(2nd-Messenger)Synapsen; Vesikel-Prozesse; Gedächtnis, Signaltransduktionen, cAMP, IP3; Rechenoperationen; NO-gesteuerte Prozesse

Block5: Lernprozesse Aplysia, Synaptische Sensitisierung, Lang- und Kurzzeitgedächtnis, CREB1/2; Konditionierung, Langzeit-Potenzierung(LTP) und Langzeit-Depression(LTD)

Block6: Neurochemie der Emotionen (I) Belohnungs -und Bestrafungssysteme; Limbisches System; N. accumbens, N. amygdalae; Dopamin; Cocain, Amphetamin, Ecstasy; Canabis; Nicotin, Coffein

Block7: Neurochemie der Emotionen (II) Opiat-Sucht, Methadon; Schizophrenie; Depressionen; Angst, Tranquilizer; Ethanol; "Cheeseburger-Phänomen", Melatonin/Serotonin, Winterdepression

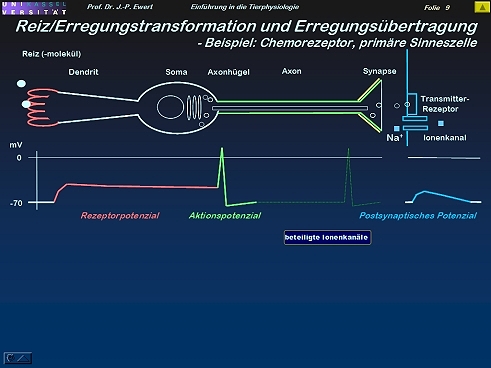

Block8: Sinnesphysiologie(I), Chemorezeption Geruchssinn (Insekten, Säuger), Geschmackssinn (Mensch); Rezeptor-Spezialisten/ Generalisten, Reiz/Erregungs-Transduktionen, Signalkaskaden

Block9: Sinne(II), Photorezeption Linsenauge Säuger, Bau, Entwick-lung; Reiz/Erregungs-Transduktion; Kodierung von Reizparametern, ON/OFF Antworten, Laterale Inhibition; Optik

Block10: Sinne(III) Haut, Seitenlinie, Innenohr Mechanore-zeptoren,Thermorezeptoren, Nozizeptoren, Mediatoren, Anästhetika; Haarzellen, Seitenlinie, Labyrinth, Utriculus, Corti-Organ, Anpassungen

Block11: Muskelphysiologie Querstreifung, Aktin/Myosin-Interaktion; IP3, Ca2+ -Starter, ATP; Typ I/II-Myosine; Motorische Endplatte; Tetanus; Reflexbögen (vegetative/somatische)

Block12: Verhaltensphysiologie (Neuroethologie) Neuronenschal-tungen, Programmsteuerung (Tritonia); Signal-Erkennung, Auslöse-mechanismen (Kröte); Motorische Systeme (Mensch), Parkinsonismus

_______________________________________________________________________

Block1: ZNS und Neurone Nervensysteme; Neurone, Organelle; Gliazellen; Entwicklung ZNS, PNS; Neuron/Glia-Interaktionen, Blut/Hirn-Schranke; Aufklärung von Neuronen-Schaltungen

Fragen:

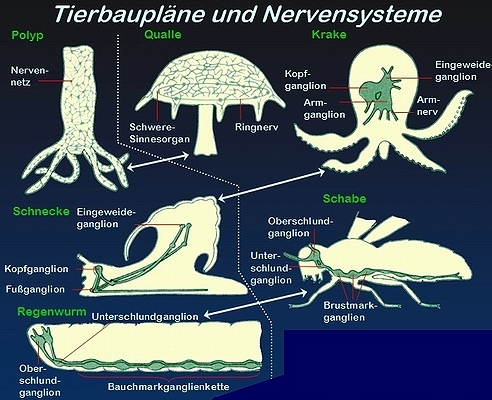

- Worin unterscheiden sich Nervensysteme?

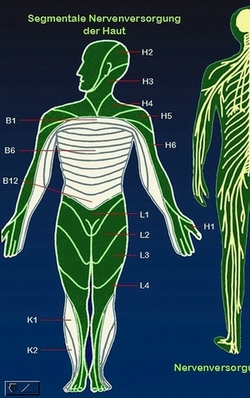

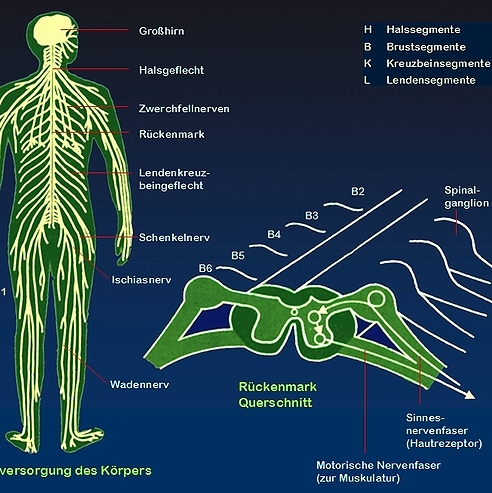

- Ist das Nervensystem von Vertebraten gegliedert?

- Sind Gehirne von Vertebraten vergleichbar?

- Was leistet das Nervensystem?

- Lassen auch Sie sich von Daten des Nervensystems beeindrucken?

- Wie ist ein Neuron aufgebaut?

- Wie und in welche Richtung erfolgt der Vesikeltransport?

- Wodurch können Axone elektrisch isoliert sein?

- Woraus entwickeln sich die Vorstufen von Gehirn und Rückenmark?

- Welche zellulären Strukturen entwickeln sich aus dem Neuralrohr?

- Welche Zellen entwickeln sich aus der Neuralleiste?

- Welche Zellen besitzen immunologische Eigenschaften?

- Wie finden Axone ihre Ziele?

- Wie werden neuronale Verknüpfungen im Rückenmark festgelegt?

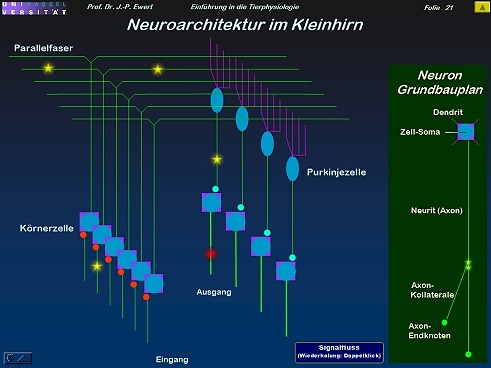

- Neuroarchitektur - Wie sind Neurone verschaltet?

- Wie lassen sich Zielregionen für Informationen im Gehirn auffinden?

- Wie lassen sich Senderegionen für Informationen im Gehirn auffinden?

- Wie lassen sich kollateral angesteuerte Zielregionen im Gehirn auffinden?

- Wie lassen sich regionale Hirnaktivitäten im Menschen non-invasiv messen?

- Wie lassen sich Hirnaktivitäten direkt über den Energieverbrauch messen?

Folien:

(Nach Ewert 1991)

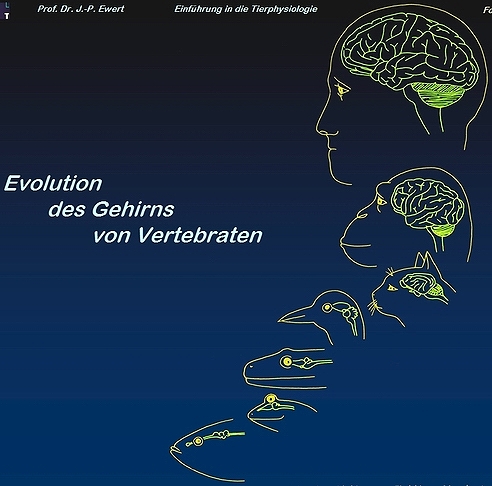

Ist das Nervensystem von Vertebraten gegliedert?

2

(Nach Ewert 1991)

Wie leiten sich die verschiedenen Vertebraten-Gehirne vom gleichen Grundtyp (Abb.1, unten: Frosch) ab?

3

(Nach Ewert 1998)

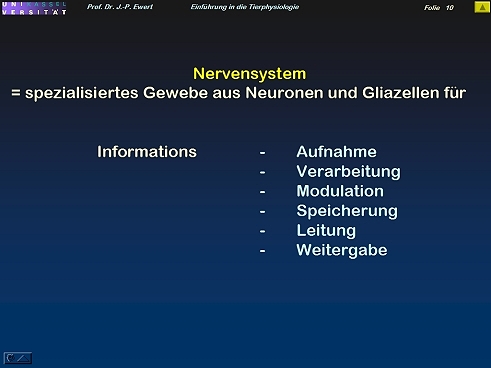

Was leistet das Nervensystem?

4

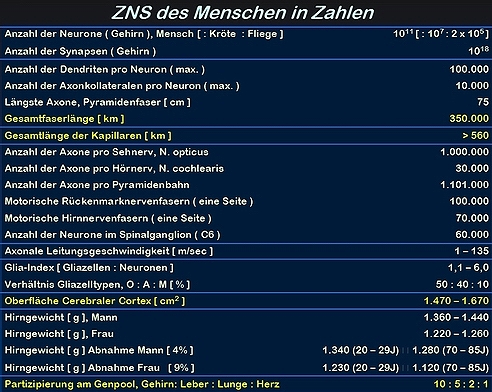

Lassen auch Sie sich von Daten des Nervensystems beeindrucken?

5

(Nach Blinkow & Glezer 1968)

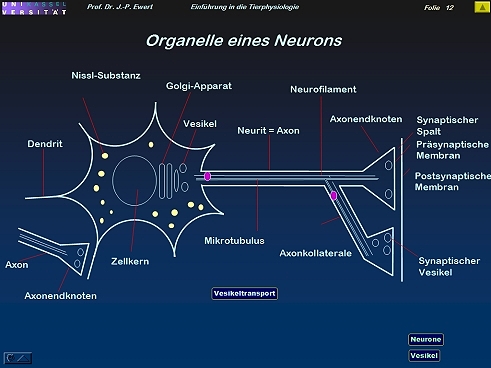

Wie ist ein Neuron aufgebaut?

6

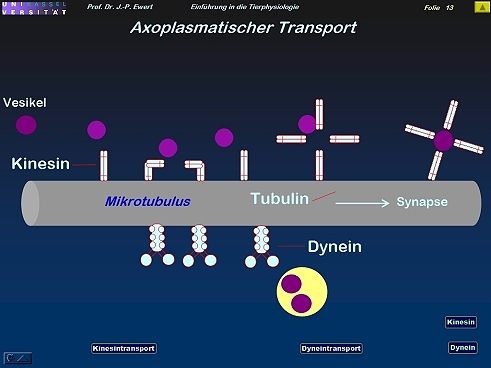

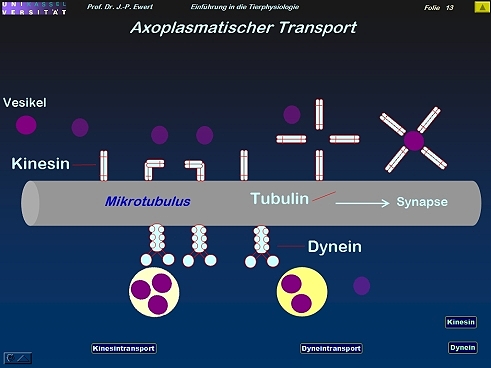

Wie und in welche Richtungen erfolgt der Vesikeltransport? anterograd mit Kinesin:

7

retrograd mit Dynein:

(Abstrahiert und kombiniert nach Zimmermann 1996)

Womit werden Axone elektrisch isoliert?

8

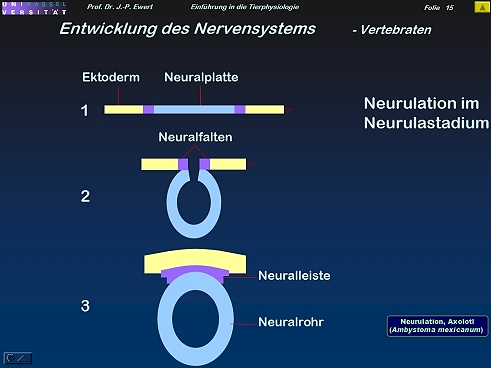

Woraus entwickeln sich die Vorstufen von Rückenmark und Gehirn?

9

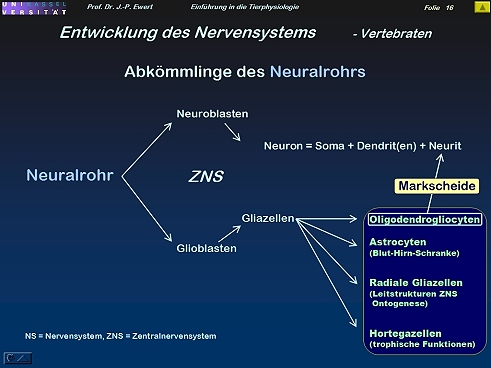

Welche zellulären Strukturen entwickeln sich aus dem Neuralrohr?

10

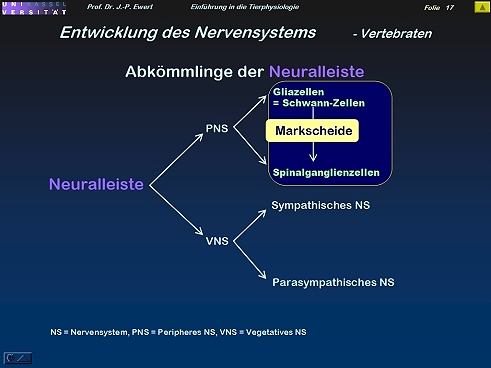

Welche zellulären Strukturen entwickeln sich aus der Neuralleiste?

11

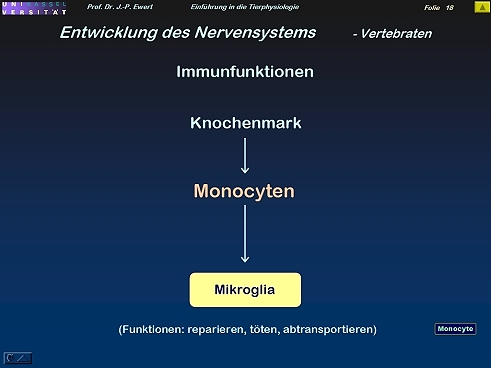

Welche Zellen besitzen immunologische Eigenschaften?

12

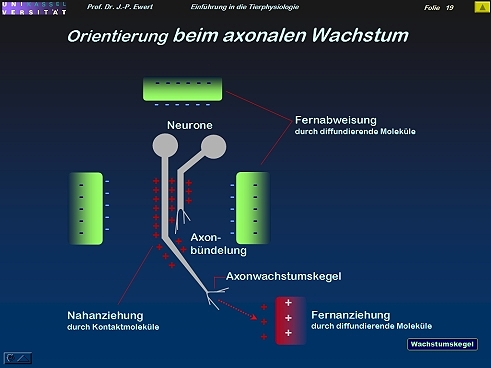

Wie finden Axone ihre Ziele?

13

(Abstrahiert nach Tessier-Lavigne & Goodman 1996)

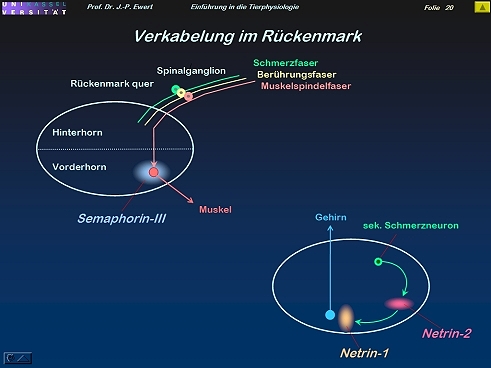

Wie werden neuronale Verknüpfungen im Rückenmark festgelegt?

14

(Abstrahiert nach Tessier-Lavigne & Goodman 1996)

Neuroarchitektur - Wie können Neurone miteinander verschaltet sein?

15

(Nach Ewert 1980)

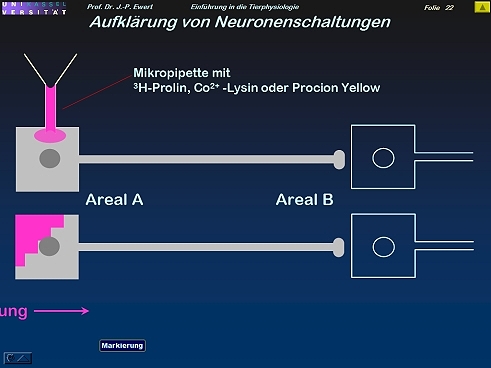

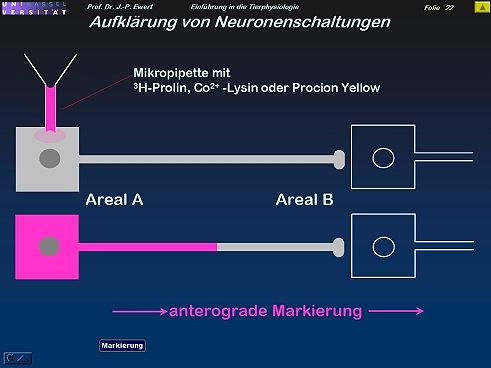

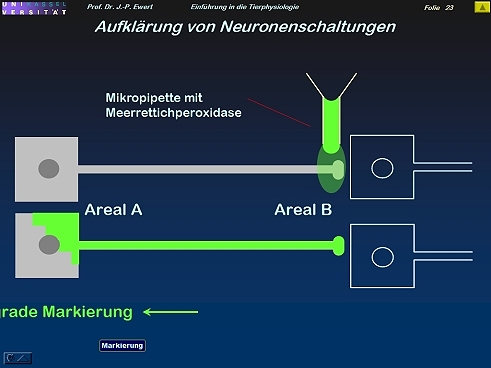

Wie lassen sich Zielregionen für Informationen im Gehirn auffinden?anterograde Färbung (Zellfüllung):

16

axoplasmatischer Transport:

axoplasmatischer Transport:

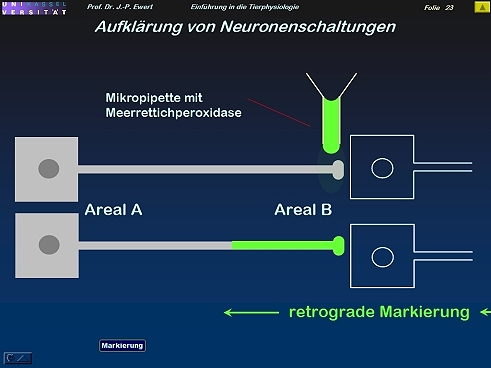

Wie lassen sich Senderegionen für Informationen im Gehirn auffinden?Aufnahme eines Markierungsstoffes durch die Axonendigung:

17

retrograder Transport zum Zellkörper:

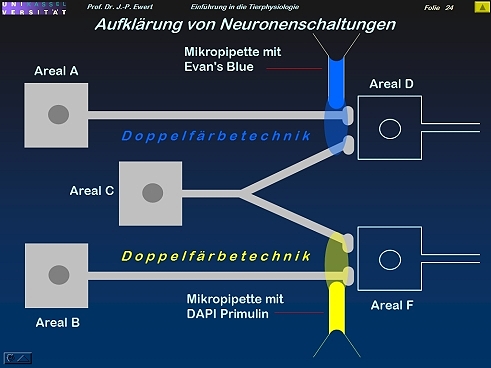

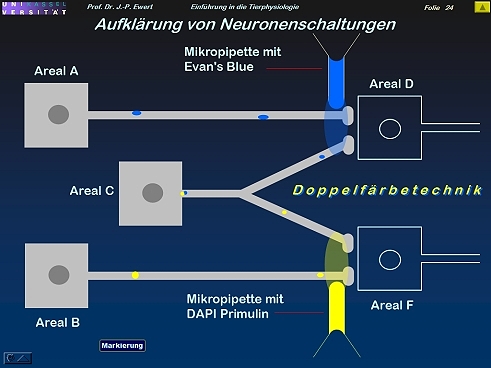

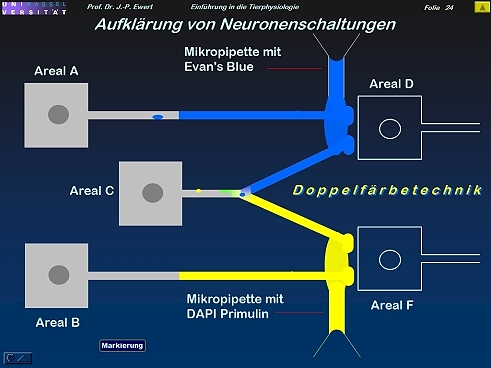

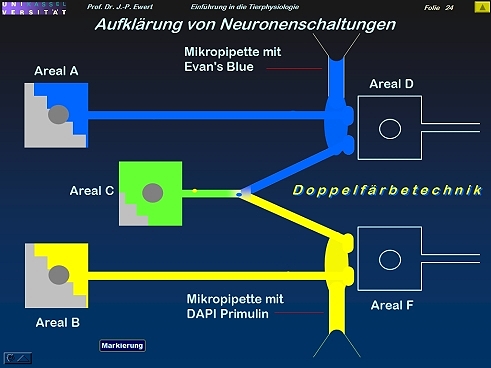

Wie lassen sich kollateral angesteuerte Zielregionen im Gehirn auffinden?Applikation zweier verschiedener Farbstoffe in zwei Areale, in denen Axone terminieren:

18

Beginn des retrograden Transports der verschiedenen Farstoffe:

Beginn des retrograden Transports der verschiedenen Farstoffe:

fortschreitender Transport:

fortschreitender Transport:

retrograde Füllungen der zugeordneten Zellkörper:

retrograde Füllungen der zugeordneten Zellkörper:

(16-18: nach Ewert 1991)

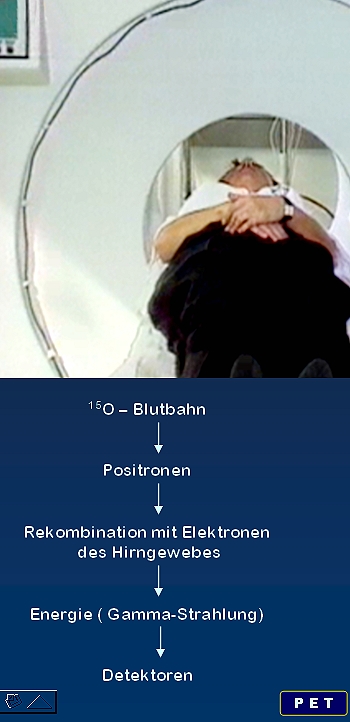

Wie lassen sich regionale Hirnaktivitäten des Menschen non-invasiv messen?Positronen-Emissions-Tomographie, PET:

19

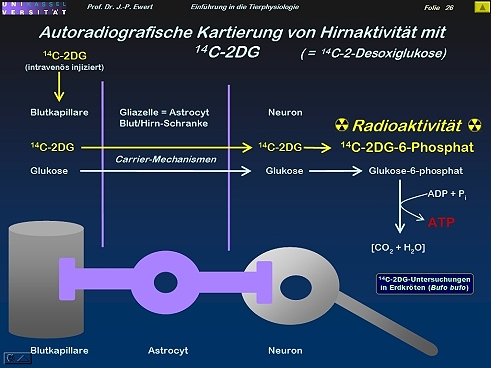

Wie lassen sich Hirnaktivitäten direkt über den Energieverbrauch messen? 14C-2DG-Technik:

20

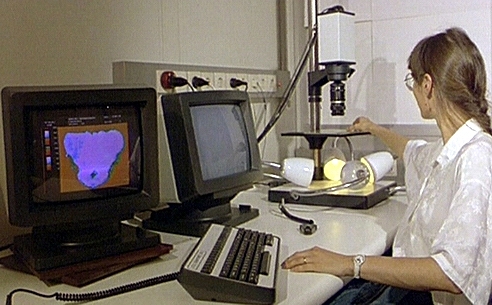

Beispiel: Stärke des Glukose-Gebrauchs im Mittelhirndach (histologischer Querschnitt) einer nach Beute wiederholt schnappenden Erdkröte gemessen mit Hilfe der 14C-2DG-Technik (Radioaktivität steigt in Richtung warmer Farben; dunkelrot/schwarz: maximal)

21

(Aus: Ewert & Institut für den Wissenschaftlichen Film, SVHS und DVD, IWF Nr.C1805)

________________________________________________________________

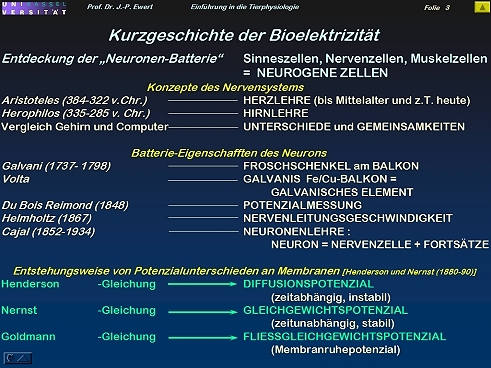

Block2: Bioelektrizität Historisches; Ruhepotential (Henderson, Nernst, Goldmann); Fließgleichgewichte; Carrier-Systeme; Membranzustände; Ionenkanäle; Aktionspotential

Fragen:

- Wer hat zur Entdeckung bioelektrischer Vorgänge an Nervenzellmembranen entscheidend beigetragen?

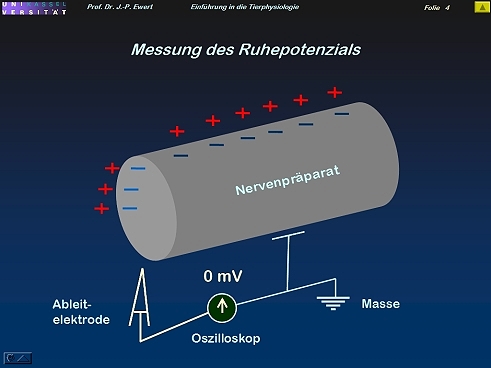

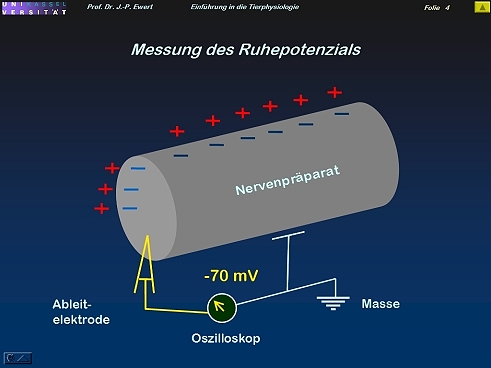

- Wie läßt sich das Ruhepotenzial der Membran eines Neurons direkt messen?

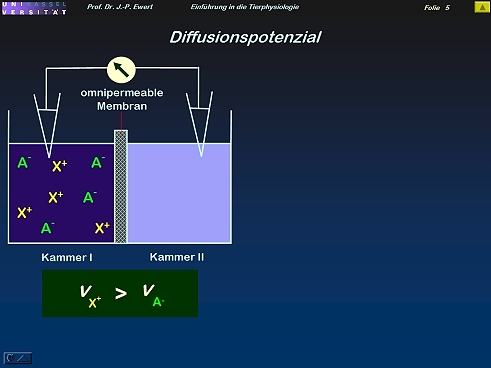

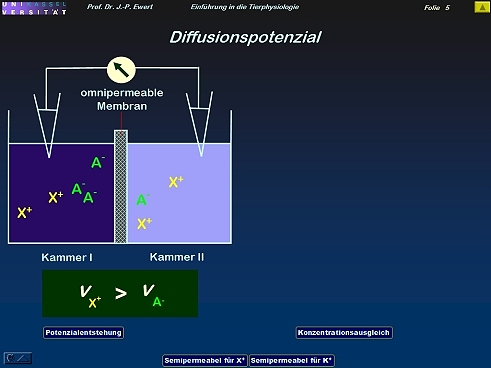

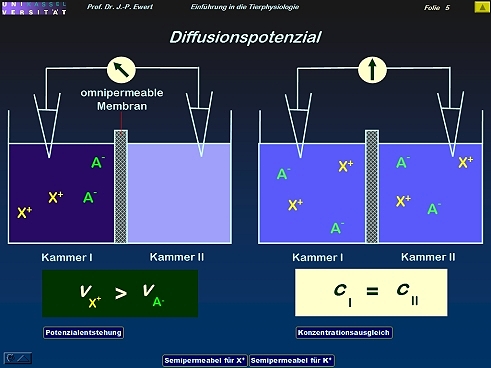

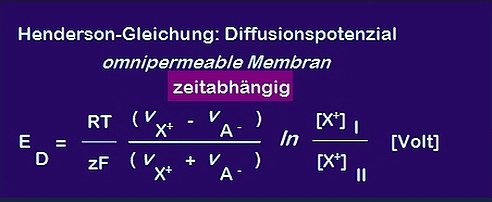

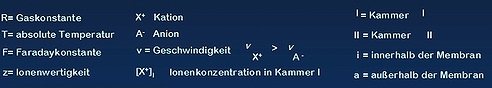

- Diffusionspotenzial: Wie entsteht ein Potenzialunterschied aufgrund verschiedener Ionen-Wanderungsgeschwindigkeiten?

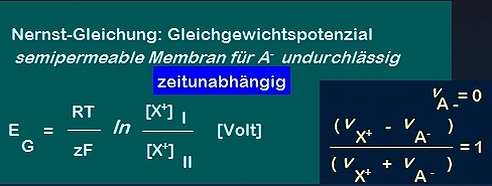

- Wie kann man das Membran-Ruhepotenzial von einem Diffusionspotenzial mathematisch ableiten?

- Welche Ionenströme sind am Zustandekommen des Ruhepotenzials hauptsächlich beteiligt?

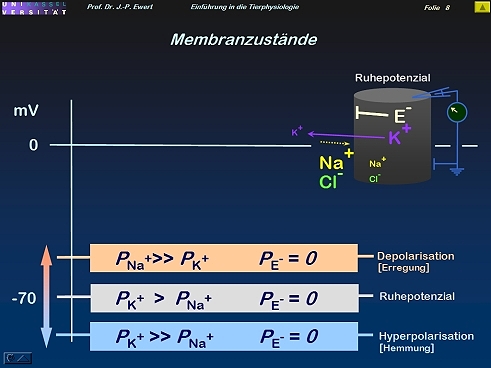

- Welche Ladungszustände lassen sich an der Zellmembran unterscheiden?

- Wie unterscheiden sich die verschiedenen Membranabschnitte hinsichtlich Ionenpermeabilität und Potenzialbildung?

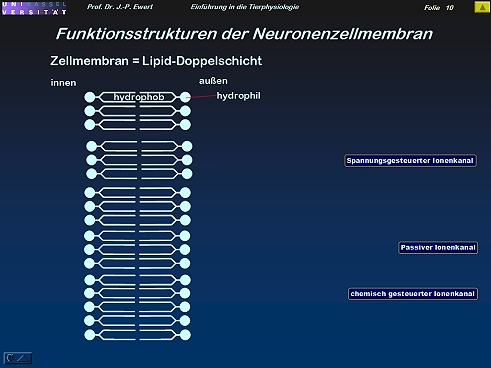

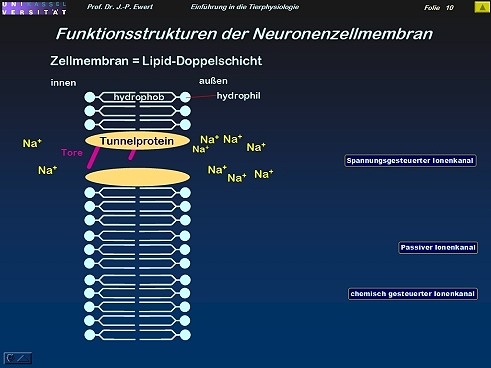

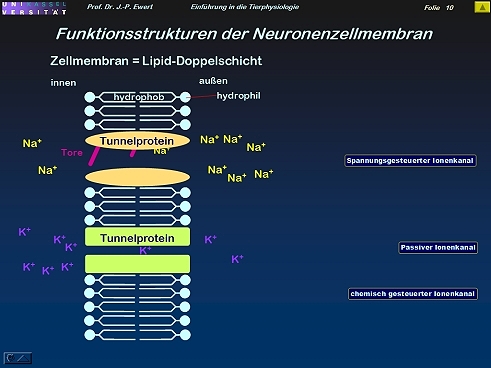

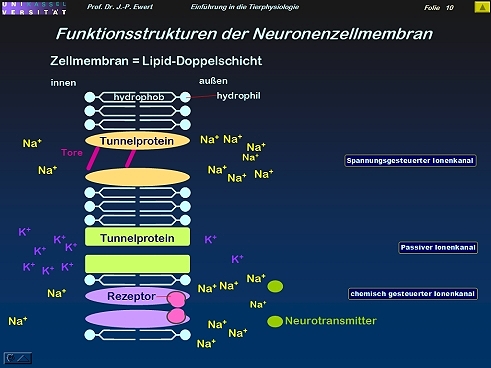

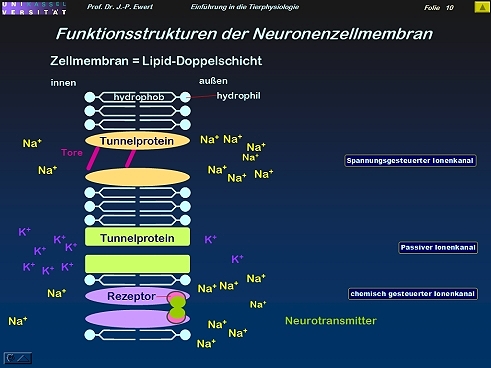

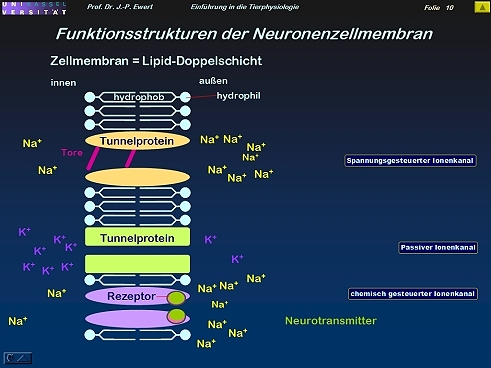

- Worin unterscheiden sich Ionenkanäle?

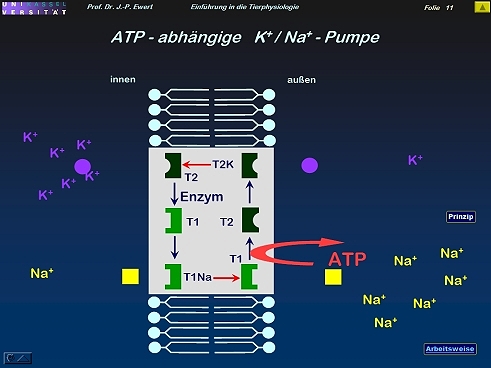

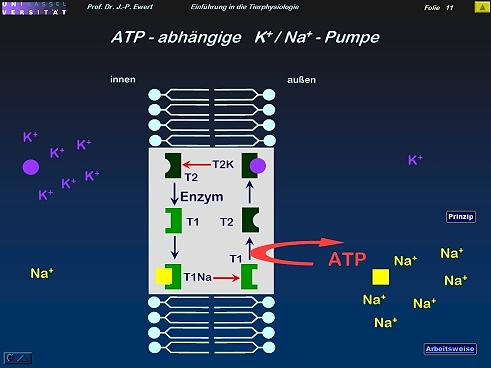

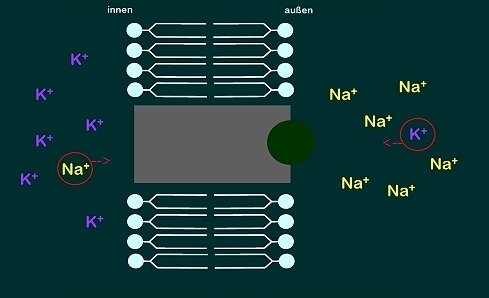

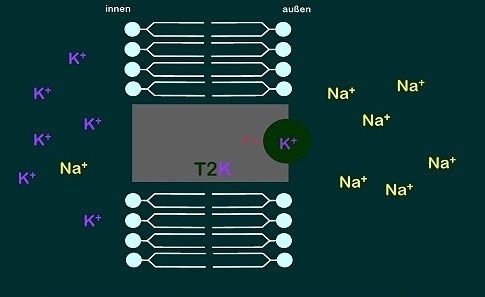

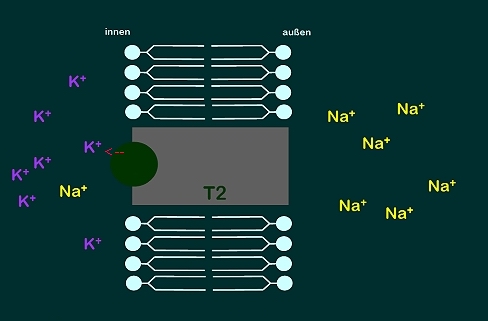

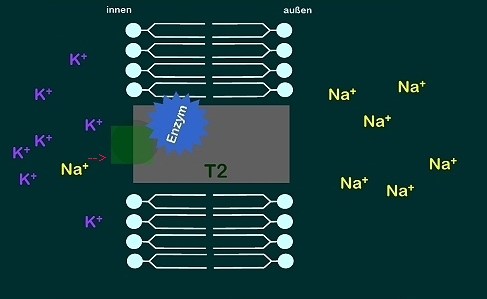

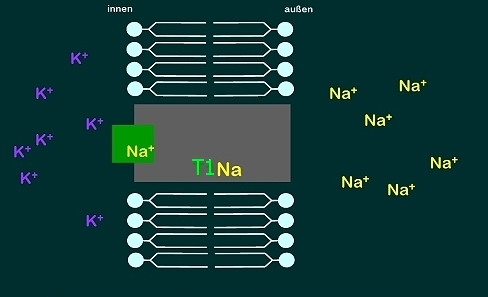

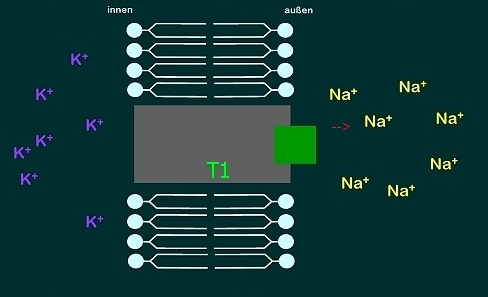

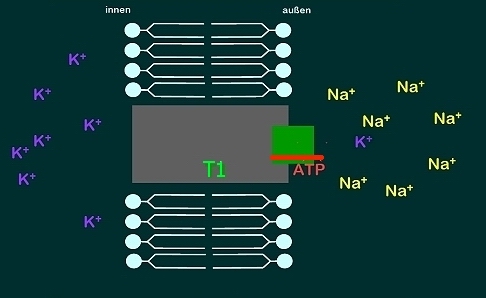

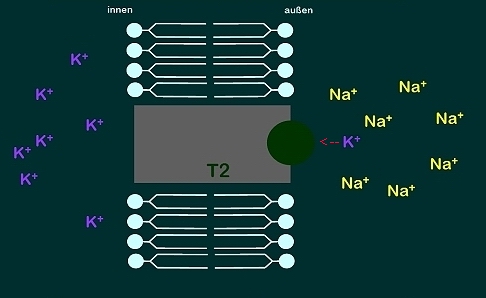

- Wie hält ein Neuron Ionengradienten aufrecht?

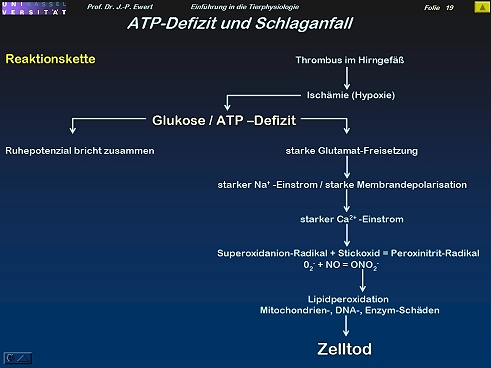

- Über welche Kausalkette induziert ein Thrombus einen Schlaganfall?

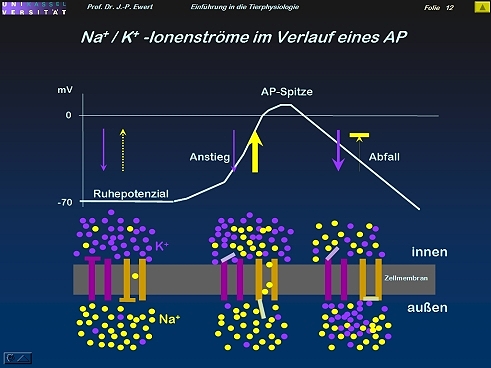

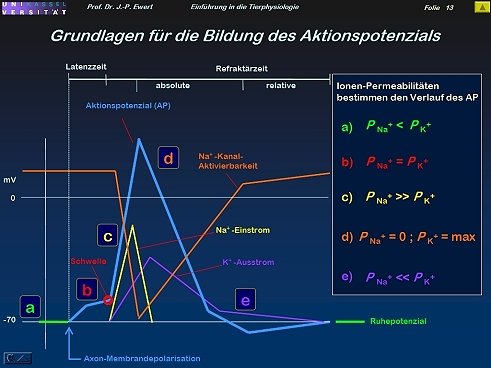

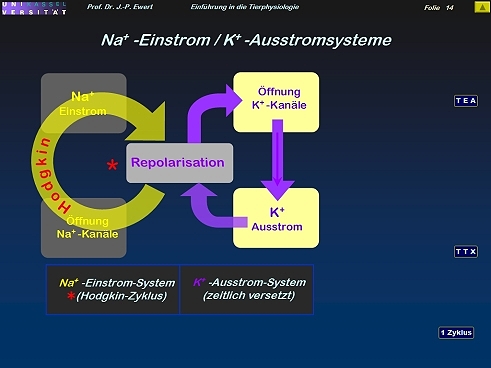

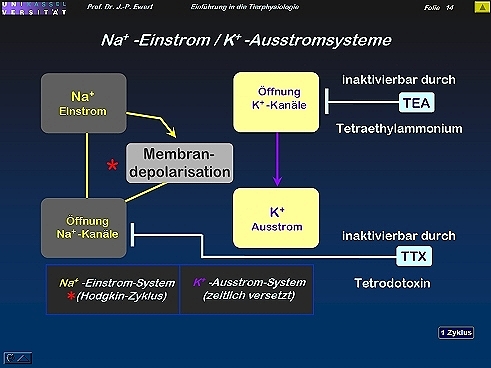

- Welche Ionenströme bestimmen den Verlauf des Aktionspotenzials AP?

- Wie ändern sich die Na+/K+ Membran-Durchlässigkeiten im Verlauf eines AP?

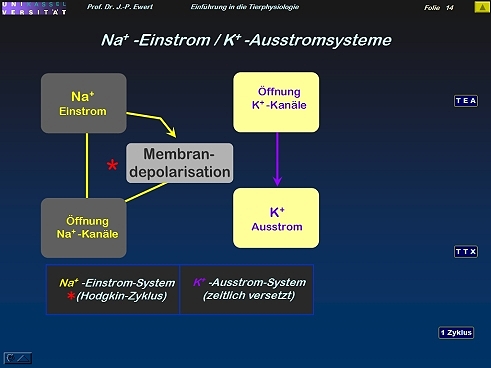

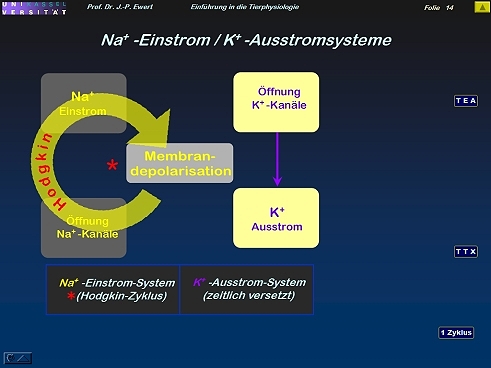

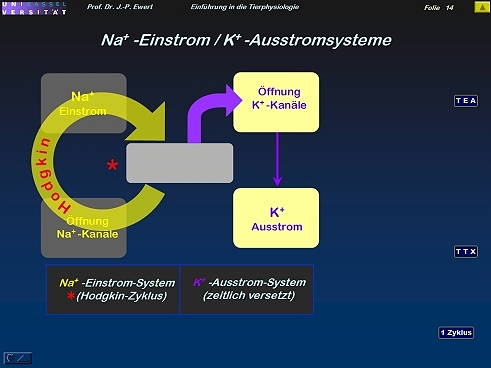

- Welchen Prozess beschreibt der Hodgkin-Zyklus?

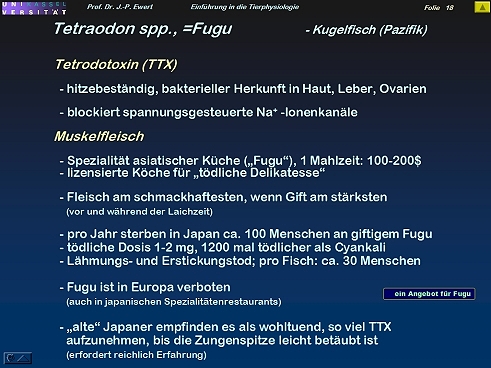

- Warum "lohnt sich" ein Besuch in einem Fugu-Restaurant?

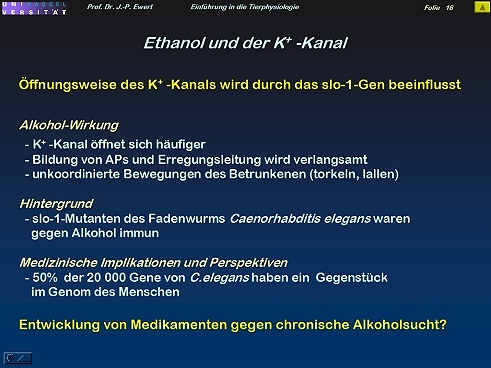

- Ethanol und K+ Kanal: Warum werden wir betrunken?

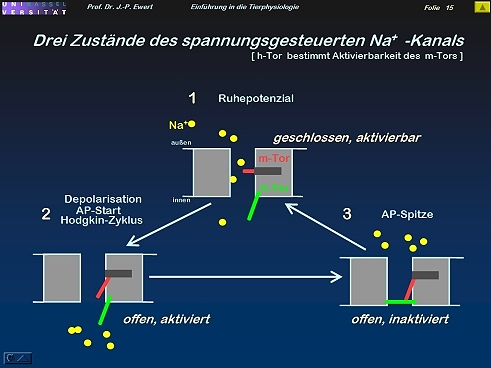

- Aktivitätszustände des Na+ Kanals: Warum hält die durch Na+ Einstrom ausgelöste Depolarisation während des AP nicht an?

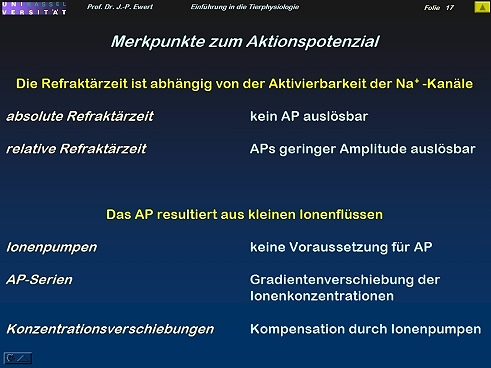

- Was sollte man über das Aktionspotenzial wissen?

Folien:

Wer hat zur Entdeckung bioelektrischer Vorgänge an Nervenzellen entscheidend beigetragen?

1

Wie läßt sich das Ruhepotenzial an der Membran eines Neurons messen?

2

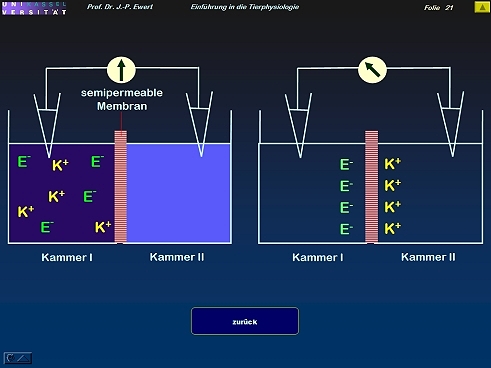

Diffusionspotenzial: Wie entsteht ein Potenzial-Unterschied aufgrund unterschiedlicher Ionen-Wanderungsgeschwindigkeiten v ? Kationen X+ und Anionen A- an einer omnipermeablen Membran:

3

Zeitabhängigkeit des Diffusionspotrenzials

4

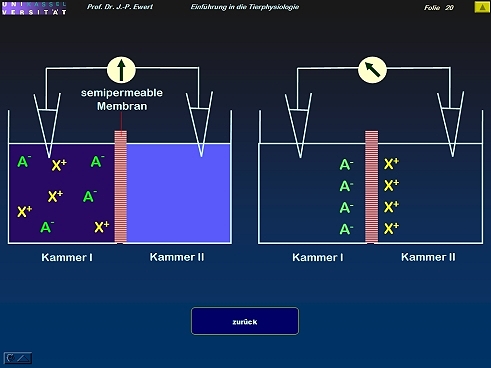

Kationen X+ und Anionen A- an einer semipermeablen Membran

5

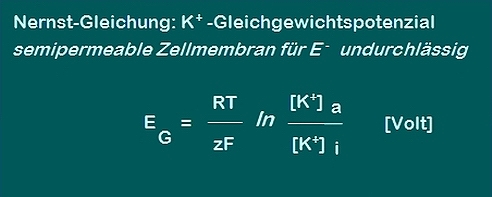

Wie läßt sich das Ruhepotenzial vom Diffusionspotenzial mathematisch ableiten?

6

Gleichgewichtspotenzial: Gleichgewicht zwischen Konzentrationsgradienten und dem entgegengesetzt wirkenden elektrischen Gradienten

Membran-Ruhepotenzial: Fließgleichgewichtspotenzial

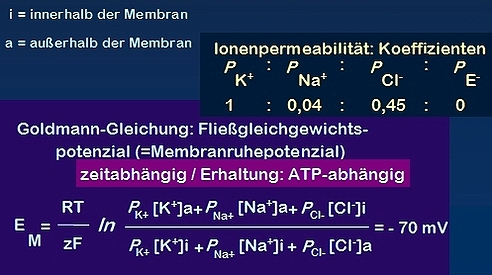

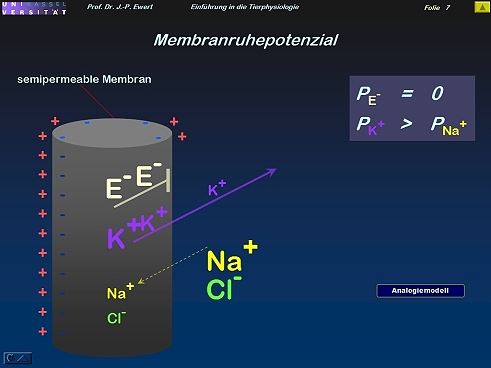

Welche Ionenströme sind am Zustandekommen des Ruhepotenzials hauptsächlich beteiligt?

7

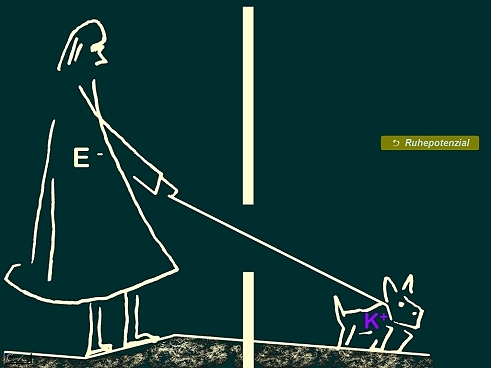

Analoge Entstehungsweise einer Spannung:

8

.

.

(Nach einer Idee von Keidel 1973)

Welche Ladungszustände lassen sich an der Membranm eines Neurons unterscheiden?

.

.